“Per tutto il XX secolo, la vetta dell’Everest è stata un’impresa riservata agli scalatori più esperti e coraggiosi. Negli ultimi anni invece si è trasformata in un’avventura per ‘turisti d’alta quota’, disposti a pagare fino a 100mila dollari per far parte di una spedizione. Il campo base non è più un eremo dove preparare l’attrezzatura e cercare la giusta concentrazione per affrontare la vetta. Oggi è un luogo affollato per 9 mesi all’anno, dotato di ogni confort, connessione internet WiFi compresa. Le spedizioni dirette in cima alla montagna sono ormai così numerose che il percorso è disseminato da tonnellate di spazzatura”. Lakpa Sherpa è una delle più esperte guide nepalesi. Nella sua lunga carriera ha raggiunto la vetta dell’Everest (8848 metri) ben 6 volte e condotto gli scalatori di mezzo mondo in cima alle montagne più alte dell’Himalaya. Lo incontro per caso nel piccolo villaggio di Sanam, dove è nato, al confine orientale della regione di Solukhumbu. La sua casa natale oggi è una guest-house, gestita da uno dei suoi figli. Lakpa invece vive a Bhouda, il quartiere tibetano di Khatmandu, dove si occupa di organizzare le spedizioni dirette sull’Everest e sul Makalu (8463 metri) per gruppi di americani e australiani. La prima domanda che fa a un portatore prima di assumerlo è quanto peso riesce a caricare. “In queste valli ci sono ragazzi in grado di camminare per giorni con 60 chili sulle spalle”.

Gli sherpa, il “popolo dell’Est” -in tibetano, pa significa “gente”, mentre sher o shar vuol dire “Oriente”- sono il gruppo più numeroso del Solukhumbu, la regione in cui s’innalza l’Everest. Hanno cominciato a stabilirsi qui nel XV secolo, dopo aver abbandonato la provincia tibetana di Kham e superato il Nang-pa La, un passo himalayano a 5716 metri d’altezza, in fuga dai mongoli. Un flusso migratorio che ha avuto una seconda ondata intorno alla metà del secolo scorso, quando i cinesi hanno avviato l’occupazione del Tibet. Tenzin Norgay, che insieme allo scalatore neozelandese Edmund Hillary raggiunse la vetta dell’Everest per la prima volta nella storia (1953), li ha resi celebri. Ma la loro fama è dovuta soprattutto alla straordinaria resistenza allo sforzo che hanno in alta quota, riconosciuta già da George Mellory in seguito alla leggendaria spedizione del 1922. Secondo quanto hanno dimostrato diversi studiosi (Rasmus Nielsen, Paolo Cerretelli, Norman Heglund), il loro corpo riesce a mantenere un’elevata potenza aerobica senza aumentare la produzione di globuli rossi, riducendo così la possibilità di contrarre edemi celebrali o polmonari.

Sono arrivato a Sanam a piedi, deciso a raggiungere Kathmandu attraverso le “Colline di mezzo” – l’area compresa tra il Terai, la sottile striscia di pianura stesa lungo il confine tra Nepal e India, e la catena dell’Himalaya, che segna invece la frontiera con il Tibet. A inizio febbraio, risalgo la valle del fiume Orum su una vecchia jeep partita da Hile, nel Nepal orientale. Fuori dai finestrini infangati scorrono rododendri rossi e bianchi, terrazze coltivate a mais, capanne di legno col tetto in paglia circondate da banani. La strada che porta al villaggio di Tumlingtar è una pista di sabbia e sassi praticabile solo in inverno, quando il corso dell’Orum, del Sama e del Piluwa è meno impetuoso e consente il guado alle rare jeep che si spingono fin qui. La “strada” finisce a Tumlin’, dove cominciano i sentieri che risalgono le pendici del Makalu e dell’Everest. In alternativa al noioso giorno di bus che separa la frontiera orientale del Nepal da Khatmandu, raggiungerò a piedi Bhandar e solo lì salirò su un mezzo diretto alla capitale. Un’impresa impossibile senza un compagno di viaggio, che mi aiuti a trovare la via e a trasportare il mio pesante bagaglio.

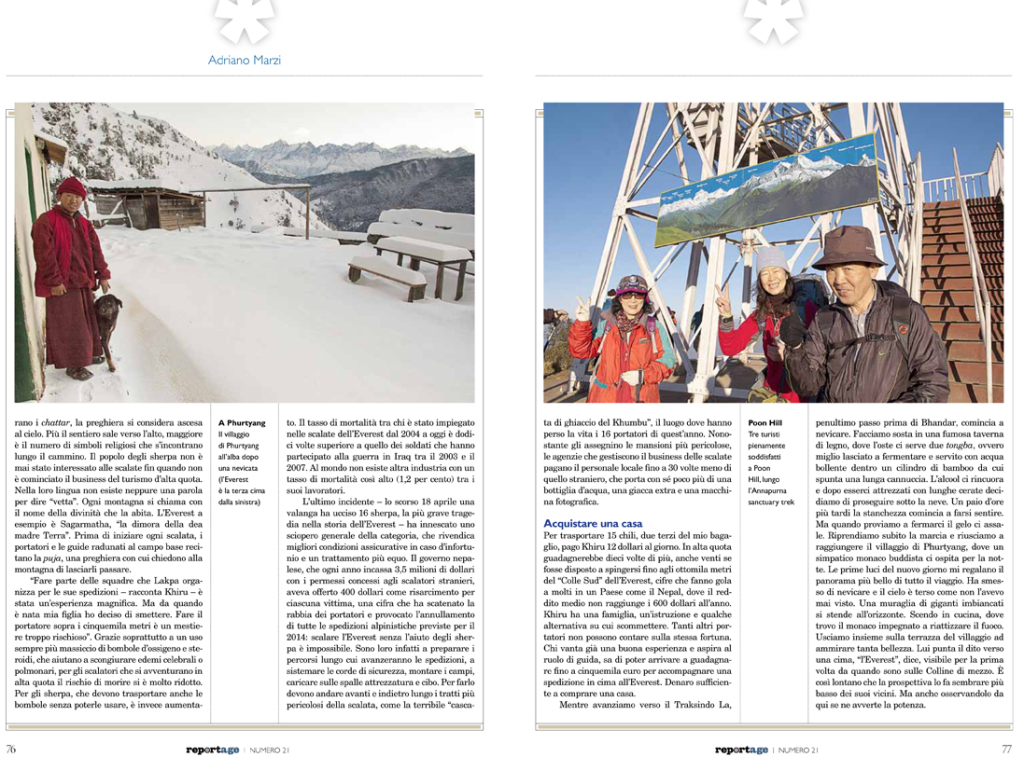

Purna Kumal Rai appare nella nebbia fitta del primo mattino, davanti all’albergo in cui ho pernottato. Il viso largo e schiacciato, lo sguardo timido e sincero. Indossa un paio di pantaloni di tela leggera e un maglioncino liso. Sotto ai piedi, un callo alto 2 dita e un paio di logore ciabatte di gomma celeste. Il bagaglio con cui si appresta ad affrontare un viaggio di 5 giorni attraverso il Salpa La -il passo che divide la regione di Sankhuwasabha, popolata soprattutto dai rai come lui, da quella di Solukhumbu- è composto da una giacca a vento e una torcia.

La regione di Sankhuwasabha non è ancora una meta turistica. Lungo il sentiero che porta al Salpa La non ci sono guest-house, né ristoranti. Le nostre tappe giornaliere sono scandite dai pochi villaggi che incontriamo, composti da una dozzina di case al massimo, cui bussiamo di volta in volta per chiedere ospitalità e una porzione di khana -tipico piatto nepalese, composto da riso, zuppa di lenticchie, patate e spinaci lessi, accompagnati da qualche chapati. Purna è un compagno gentile e generoso. Come mi spiegherà Lakpa, per il lavoro che fa è considerato anche lui uno “sherpa”. L’appellativo infatti è usato per riferirsi a tutti i portatori impiegati sull’Himalaya, anche quando sono rai, tamang o gurung. Un mestiere tra i più diffusi in un Paese che offre poche alternative anche a chi possiede un’istruzione. Trasportano tutto ciò che serve ad alimentare il turismo himalayano, settore principe dell’economia nepalese (nel 2013 valeva 370milioni di dollari). Uomini, donne e ragazzini, pagati in base al peso che sono disposti a caricare. Spesso più di quanto sopporterebbe un mulo.

Nel Solukhumbu, tra le regioni favorite dai milioni di turisti che ogni anno arrivano in Nepal, si trovano strutture attrezzate secondo i gusti occidentali. Così dai doko dei portatori -grandi ceste sistemate dietro le spalle e ancorate alla fronte con una lunga fascia- s’innalzano torri di scatoloni carichi di bibite gasate, cioccolata e ogni tipo di snack. Fissati ai lati del carico, ci sono il khukuri -tipico coltello nepalese dalla lama ricurva- una radiolina per allietare il cammino e un paio di scarpe di ricambio. Anche chi può contare solo su sandali di gomma avanza sul ghiaccio con passo più sicuro dei trekker occidentali attrezzati di tutto punto. Quando hanno bisogno di una sosta si appoggiano al tokma, un tozzo bastone a forma di T con cui si aiutano anche durante le salite più ripide. Il servizio di trasporto merci che offrono è così a buon mercato -400 rupie (circa 5 dollari) al giorno per un load (20 kg)- che spesso capita di vederli impiegati anche per le strade di Kathmandu.

Con Purna ci salutiamo nel villaggio di Gaudel, dove trovo ad aspettarmi Khiru Kumar Rai, un ragazzo di 23 anni che ha accompagnato Lakpa in alcune spedizioni d’alta quota. Sarà lui a condurmi fino a Bhandar. Studia commercio in un college di Khatmandu e parla un ottimo inglese. La sua famiglia, proprietaria dell’unica guest-house del villaggio, ha appena aperto un’agenzia di trekking nella capitale. “Se a Gaudel qualcuno si rompe una gamba -mi spiega- deve essere trasportato a spalla per giorni fino a Bhandar, e da lì caricato su un mezzo diretto a Khatmandu. Mi auguro che il turismo porti ospedali e scuole anche in queste valli”. Khiru mi guiderà attraverso il Surke La e il Pangum La. Una volta superati i 2 passi, imboccheremo in senso inverso il percorso più battuto dai trekker diretti al campo base dell’Everest.

Il cammino è costellato da stupa (in tibetano chorten), piccoli templi in cui fermarsi a pregare, e da mani patthar, lastre di pietra accostate a formare i “muri mani”. Gli sherpa, come i loro cugini tamang e gurung, sono buddisti. Sulle pietre sono scolpite preghiere tibetane alternate con figure di Buddha. In cima ai passi sono stesi invece i chattar, file di bandierine dei colori dei 5 elementi: azzurro (cielo), bianco (nuvole), giallo (terra), verde (acqua), rosso (fuoco). Sulle bandiere sono stampati i mantra dei lama. Quando le intemperie cancellano i colori o lacerano i chattar, la preghiera si considera ascesa al cielo. Più il sentiero sale verso l’alto, maggiore è il numero di simboli religiosi che s’incontrano lungo il cammino. Il popolo degli sherpa non è mai stato interessato alle scalate fin quando non è cominciato il business del turismo d’alta quota. Nella loro lingua non esiste neppure una parola per dire “vetta”. Ogni montagna si chiama con il nome della divinità che la abita. L’Everest a esempio è Sagarmatha, “la dimora della dea madre Terra”. Prima di iniziare ogni scalata, i portatori e le guide radunati al campo base recitano la puja, una preghiera con cui chiedono alla montagna di lasciarli passare.

“Fare parte delle squadre che Lakpa organizza per le sue spedizioni -racconta Khiru- è stata un’esperienza magnifica. Ma da quando è nata mia figlia ho deciso di smettere. Fare il portatore sopra i 5mila metri è un mestiere troppo rischioso”. Grazie soprattutto a un uso sempre più massiccio di bombole d’ossigeno e steroidi, che aiutano a scongiurare edemi celebrali o polmonari, per gli scalatori che si avventurano in alta quota il rischio di morire si è molto ridotto. Per gli sherpa, che devono trasportare anche le bombole senza poterle usare, è invece aumentato. Il tasso di mortalità tra chi è stato impiegato nelle scalate dell’Everest dal 2004 a oggi è dodici volte superiore a quello dei soldati che hanno partecipato alla guerra in Iraq tra il 2003 e il 2007. Al mondo non esiste altra industria con un tasso di mortalità così alto (1,2%) tra i suoi lavoratori.

L’ultimo incidente -lo scorso 18 aprile una valanga ha ucciso 16 sherpa, la peggiore tragedia nella storia dell’Everest- ha innescato uno sciopero generale della categoria, che rivendica migliori condizioni assicurative in caso d’infortunio e un trattamento più equo. Il governo nepalese, che ogni anno incassa 3,5 milioni di dollari con i permessi concessi agli scalatori stranieri, aveva offerto 400 dollari come risarcimento per ciascuna vittima. Una cifra che ha scatenato la rabbia dei portatori e provocato l’annullamento di tutte le spedizioni alpinistiche previste per il 2014. Perché scalare l’Everest senza l’aiuto degli sherpa è impossibile. Sono loro infatti a preparare i percorsi lungo cui avanzeranno le spedizioni, a sistemare le corde di sicurezza, montare i campi, caricare sulle spalle attrezzatura e cibo. Per farlo devono andare avanti e indietro lungo i tratti più pericolosi della scalata, come la terribile “cascata di ghiaccio del Khumbu”, il luogo dove hanno perso la vita i 16 portatori di quest’anno. Nonostante gli assegnino le mansioni più pericolose, le agenzie che gestiscono il business delle scalate pagano il personale locale fino a 30 volte meno di quello straniero, che porta con sé poco più di una bottiglia d’acqua, una giacca extra e una macchina fotografica.

Per trasportare 15 chili, due terzi del mio bagaglio, pago Khiru 12 dollari al giorno. In alta quota guadagnerebbe 10 volte di più, anche 20 se fosse disposto a spingersi fino agli 8mila metri del “Colle Sud” dell’Everest. Cifre che fanno gola a molti in un Paese come il Nepal, dove il reddito medio non raggiunge i 600 dollari all’anno. Khiru ha una famiglia, un’istruzione e qualche alternativa su cui scommettere. Tanti altri portatori non possono contare sulla stessa fortuna. Chi vanta già una buona esperienza e aspira al ruolo di guida, sa di poter arrivare a guadagnare fino a 5mila euro per accompagnare una spedizione in cima all’Everest. Denaro sufficiente a comprare una casa.

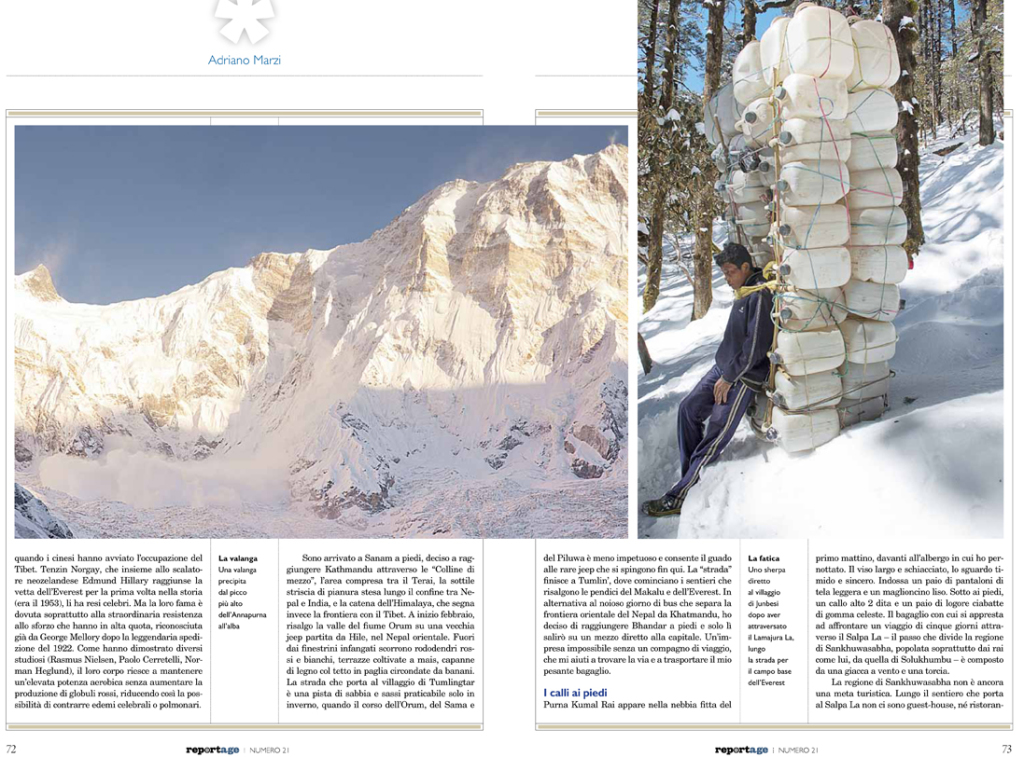

Mentre avanziamo verso il Traksindo La, penultimo passo prima di Bhandar, comincia a nevicare. Facciamo sosta in una fumosa taverna di legno, dove l’oste ci serve 2 tongba, miglio lasciato a fermentare e servito con acqua bollente dentro un cilindro di bamboo da cui spunta una lunga cannuccia. L’alcool ci rincuora e dopo esserci attrezzati con lunghe cerate decidiamo di proseguire sotto la neve. Un paio d’ore più tardi la stanchezza comincia a farsi sentire. Ma quando proviamo a fermarci il gelo ci assale. Riprendiamo subito la marcia e riusciamo a raggiungere il villaggio di Phurtyang, dove un simpatico monaco buddista ci ospita per la notte. Le prime luci del nuovo giorno mi regalano il panorama più bello di tutto il viaggio. Ha smesso di nevicare e il cielo è terso come non l’avevo mai visto. Una muraglia di giganti imbiancati si stende all’orizzonte. Scendo in cucina, dove trovo il monaco impegnato a riattizzare il fuoco. Usciamo insieme sulla terrazza del villaggio ad ammirare tanta bellezza. Lui punta il dito verso una cima, “l’Everest”, visibile per la prima volta da quando sono sulle Colline di mezzo. È così lontano che la prospettiva lo fa sembrare più basso dei suoi vicini. Ma basta osservarlo da qui per avvertirne la grandezza.